温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味します

2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。

「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」※ から、植林、森林管理などによる「吸収量」※ を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。

※ここでの温室効果ガスの「排出量」「吸収量」とは、いずれも人為的なものを指します。

カーボンニュートラルの達成のためには、温室効果ガスの排出量の削減 並びに 吸収作用の保全及び強化をする必要があります。

地球規模の課題である気候変動問題の解決に向けて、2015年にパリ協定が採択され、世界共通の長期目標として、

等を合意しました。

この実現に向けて、世界が取組を進めており、120以上の国と地域が「2050年カーボンニュートラル」という目標を掲げているところです。

なぜカーボンニュートラルを目指すのか

気候危機を回避するため、いまから取り組む必要があります

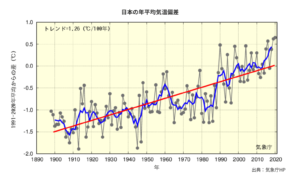

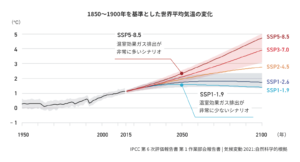

世界の平均気温は2020年時点で、工業化以前(1850~1900年)と比べ、既に約1.1℃上昇したことが示されています。このままの状況が続けば、更なる気温上昇が予測されています。

近年、国内外で様々な気象災害が発生しています。個々の気象災害と気候変動問題との関係を明らかにすることは容易ではありませんが、気候変動に伴い、今後、豪雨や猛暑のリスクが更に高まることが予想されています。日本においても、農林水産業、水資源、自然生態系、自然災害、健康、産業・経済活動等への影響が出ると指摘されています。

こうした状況は、もはや単なる「気候変動」ではなく、私たち人類や全ての生き物にとっての生存基盤を揺るがす「気候危機」とも言われています。

気候変動の原因となっている温室効果ガスは、経済活動・日常生活に伴い排出されています。国民一人ひとりの衣食住や移動といったライフスタイルに起因する温室効果ガスが我が国全体の排出量の約6割を占めるという分析もあり、国や自治体、事業者だけの問題ではありません。

カーボンニュートラルの実現に向けて、誰もが無関係ではなく、あらゆる主体が取り組む必要があります。

将来の世代も安心して暮らせる、持続可能な経済社会をつくるため、今から、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、取り組む必要があります。

カーボンニュートラル実現に向けて

「脱炭素ドミノ」で重点対策を全国に伝搬します

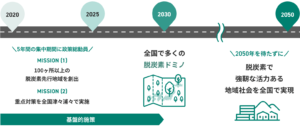

2050年カーボンニュートラルの実現のために、革新的な技術の開発とその早期の社会への実装は重要です。それとともに、現時点で活用可能な技術を最大限に活用してすぐに取組を始めることも必要不可欠です。そこで、2021年6月、『地域脱炭素ロードマップ ~地方からはじまる、次の時代への移行戦略~』を決定しました。地域のすべての方が主役で、今から脱炭素へ「移行」していくための行程と具体策をまとめています。

これから5年間の集中期間に政策を総動員し、(1)少なくとも100か所の脱炭素先行地域を創出し、(2)重点対策を全国津々浦々で実施することで、『脱炭素ドミノ』により全国に伝搬させていくこととしています。

少なくとも100か所の脱炭素先行地域

取組内容

1.再エネポテンシャルの最大活用による追加導入

2.住宅・建築物の省エネ導入及び蓄電池等として活用可能なEV/PHEV/FCV活用

3.再生可能エネルギー熱や未利用熱、カーボンニュートラル燃料の利用

4.地域特性に応じたデジタル技術も活用した脱炭素化の取組

5.資源循環の高度化(循環経済への移行)

6.CO2排出実質ゼロの電気・熱・燃料の融通

7.地域の自然資源等を生かした吸収源対策等

範囲の類型

住生活エリア(住宅屋根・駐車場の太陽光、ZEH化、断熱性の向上)

A)住宅街・団地(戸建て中心)

B)住宅街・団地(集合住宅中心)

ビジネス・商業エリア(敷地内の太陽光発電、再エネ熱利用)

C)地方の小規模市町村等の中心市街地 (町村役場・商店街等)

D)大都市の中心部の市街地 (商店街・商業施設、オフィス街・業務ビル)

E)大学キャンパスなどの特定サイト

自然エリア(営農型太陽光発電、洋上風力、地熱発電、農作業の効率化、森林整備)

F)農山村 (農地・森林を含む農林業が営まれるエリア)

G)漁村 (漁業操業区域や漁港を含む漁業が営まれるエリア)

H)離島

I)観光エリア・国立公園 (ゼロカーボンパーク)

施設群

J)公的施設等のエネルギー管理を一元化することが合理的な施設群

脱炭素の基盤となる8つの重点対策

- 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電

- 地域共生・地域裨益型(ひえきがた)再エネの立地

- 公共施設や業務ビル等における徹底した省エネと再エネ電気調達と更新や改修時のZEB化誘導

- 住宅・建築物の省エネ性能等の向上

- ゼロカーボン・ドライブ(再エネ×EV/PHEV/FCV)

- 資源循環の高度化を通じた循環経済への移行

- コンパクト・プラス・ネットワーク等による脱炭素型まちづくり

- 食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立

脱炭素先行地域づくりと重点対策の全国実施を後押しするための3つの基盤的な施策

- 地域の実施体制構築と国の積極支援

- グリーン×デジタルによるライフスタイルイノベーション

- 社会全体を脱炭素に向けるルールのイノベーション

出典:脱炭素ポータルホームページ(https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/#to-what)